「嗅覚障害」とは、においを正確に感じられなくなる症状のことです。

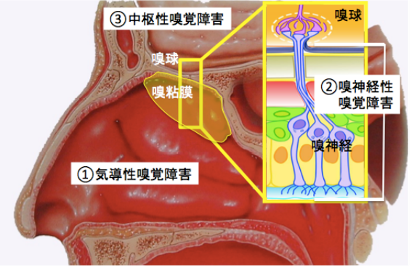

通常、においは空気中にある「におい物質」が、嗅神経(きゅうしんけい:においを感知する神経)を刺激することで、大脳に伝わりますが、何らかの理由でこのシステムのどこかに障害が起き、うまく作動しなくなると嗅覚障害が起こります。

風邪を引いた後などの一時的な症状であれば、それほど心配ありませんが、嗅覚障害の中には鼻や脳、神経などの病気が原因で起こることもあるため、症状が長く続く場合には注意が必要です。治療が遅れると嗅覚が戻りにくくなるケースもあるため、気になる症状がある方は、ぜひ当院にご相談ください。

※現在、新型コロナウイルス感染症による嗅覚障害・味覚障害が報告されております。日本耳鼻咽喉科学会では、嗅覚障害・味覚障害を感じたら2週間の自宅安静を指示されております。2週間経っても症状が改善しなければ当院へご相談下さい。

嗅覚障害の症状は?

嗅覚障害にはおもに以下のような症状があります。

- においを感じにくい

- においがしない

- 本来とは違うにおいを感じる

- 何を嗅いでも同じにおいに感じる

- 弱いにおいをとても強く感じる

- 食事の味が分からない

嗅覚障害の多くは、「においがしない、感じにくい」など、においを認識する感覚が低下することによって起こるものです。

しかし、なかには「良いにおいなのに臭く感じる(嗅覚錯誤)」「ちょっとしたにおいにも耐えられない(嗅覚過敏)」など、「においの感じ方」に異常が起こるケースもあります。

嗅覚の異常は、味覚にも影響するため、「食事の味やにおいが分からない」というように、生活の質(QOL)を大きく下げるだけでなく、「ガス漏れのにおいに気付かない」など、危険から身を守る上でも大きな障害となることがあります。

嗅覚障害の種類とおもな原因

嗅覚障害はおもに以下の3つのタイプに分けられます。

①気導性嗅覚障害(きどうせいきゅうかくしょうがい)

においの元となる分子が、においのセンサーである「嗅粘膜」に到達できず、においを感じにくくなっている状態です。嗅覚障害の多くがこのタイプですが、適切な治療により、障害となっている原因がなくなれば、基本的に嗅覚も回復させることが可能です。

≪気導性嗅覚障害を起こすおもな原因は?≫

慢性副鼻腔炎(特に鼻茸と言われるポリープを伴うもの)、アレルギー性鼻炎、鼻の中の腫瘍、鼻中隔(びちゅうかく:鼻を左右に隔てる骨)の弯曲もしくは骨折など

②嗅神経性嗅覚障害(きゅうしんけいせいきゅうかくしょうがい)

「におい」を脳に伝える役割の嗅神経が損傷して、においを感じることができなくなっている状態です。気導性嗅覚障害に比べると、より高度な嗅覚障害で、適切な治療により嗅覚が戻る場合もありますが、神経のダメージによっては障害が残ってしまう場合もあります。

≪嗅神経性嗅覚障害を起こすおもな原因は?≫

感冒(ウイルス感染による風邪・インフルエンザ)、頭や顔の外傷、特定の薬剤の使用、加齢など

③中枢性嗅覚障害(ちゅうすうせいきゅうかくしょうがい)

脳のダメージが原因で起こる嗅覚障害です。

嗅覚の低下と同時に、認知能力や識別能力なども低下するのが大きな特徴です。

≪中枢性嗅覚障害を起こすおもな原因は?≫

頭部外傷、脳腫瘍、脳出血、脳梗塞、パーキンソン病、アルツハイマー型認知症など

※「慢性副鼻腔炎」「感冒」「頭部外傷」の3つが、嗅覚障害の三大原因と言われています。

また、上記のほかにも、先天的な原因や精神的な原因により嗅覚障害が起こる場合もあります。

(画像引用)日本鼻科学会 嗅覚障害診療ガイドライン

嗅覚障害を調べる検査・診断法

嗅覚障害は、以下のような診察・検査を組み合わせて行い、総合的に診断を行います。

問診

自覚症状、発症の時期や経過、味覚の変化、異臭の有無、既往歴、喫煙の有無、生活への影響などを細かく確認します。

気導性嗅覚障害以外の嗅覚障害は、検査をしても鼻腔内の形などに異常が見られないことも多いため、問診による聞き取りはとても大切です。

また、患者さんが症状をどのくらい自覚しているかを把握するため、以下のようなテストを受けていただく場合もあります。

・VAS(Visual analogue scale)……においの状態を線上のスコアで表す検査

鼻内視鏡検査

鼻から2㎜程度の細いファイバースコープを挿入し、鼻腔内の炎症や鼻茸(ポリープ)といった「におい物質」の伝達を妨げるものがないかを確認します。

レントゲン、CT、MRI(画像検査)

副鼻腔の炎症や腫瘍などの有無を調べるため、画像検査を行います。

脳の病気が疑われる場合、もしくはレントゲン画像では診断が難しい場合には、必要に応じCTやMRIなどを行う場合もあります。

嗅覚検査

患者さんご本人のにおいをかぐ能力を確認する検査です。

静脈的嗅覚検査(アリナミンテスト)では、強いにおいのアリナミン(ニンニク臭)を静脈に注射し、においを感じるかを確認します。また、においを感じるまでの時間とにおいの持続時間も調べます。

嗅覚障害の治療効果を予測するために有効な検査で、基準嗅覚検査でにおいが分からない場合も、この検査でにおいを感知できれば、嗅覚が回復する可能性が高いと考えられます。

嗅覚障害の治療法

嗅覚障害は、原因となるそれぞれの病気を治す治療が基本となります。

「気導性嗅覚障害」の治療は?

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎などの炎症が原因の場合、消炎作用のある薬の内服や点鼻、通院時のネブライザー治療(霧状の薬剤を鼻や呼吸から吸入する)などを行います。

慢性副鼻腔炎による鼻茸(ポリープ)や、鼻中隔の弯曲などで物理的に空気の通りが悪くなっているような場合は、手術を行う場合もあります。

治療によって鼻の通りを妨げる原因が解消され、におい物質が嗅粘膜に届くようになると、嗅覚も正常に戻ります。

「嗅神経性嗅覚障害」の治療は?

障害を受けた神経の働きを活性化するためのステロイド剤の点鼻や内服、亜鉛製剤、ビタミン製剤、漢方薬などを処方します。

嗅神経が原因で起こる嗅覚障害は、気導性嗅覚障害に比べて改善が難しいため、治療期間も数か月~数年程度長期に及ぶことがあり、状態によっては障害が残る場合もあります。

脳梗塞など「中枢性嗅覚障害」の治療は?

専門の診療科で脳の病気の治療が必要です。

よくあるご質問

1)風邪を引いた後、しばらく嗅覚が戻りません……。受診した方が良いですか?

風邪をひくと、鼻水や鼻づまりなどにより、におい物質が嗅粘膜に届きにくくなるため、嗅覚が低下しますが、症状が回復するにつれ、通常、それらの症状も改善します。

しかし、ウイルスが嗅粘膜を破壊し、ダメージを受けてしまうと嗅覚障害だけがそのまま残る場合があり、これを「感冒後嗅覚障害」と言います。

中高年の女性に多く見られる症状で、「そのうち治るかな」と様子を見ていると、症状が定着してしまうこともありますので、なるべく早く受診することをおすすめします。

2)加齢で嗅覚はどのくらい低下しますか?

アメリカや日本で行われた調査では、健康な方であっても、年齢が上がると嗅覚の低下が見られるという報告があります。しかし、聴覚や視覚に比べると、比較的老化による変化はそれほど多くなく、日常生活への影響も少ないと考えられています。

ただし、高齢者に発症が多い「アルツハイマー型認知症」を発症すると、初期症状として嗅覚が低下する場合があります。

アルツハイマー型認知症による嗅覚障害の特徴は、「においは感じるが、何のにおいか分からない」といったにおいを判別する能力が低下することです。

嗅覚の異常が病気の早期発見につながる可能性もありますので、上記と似たような症状がある場合は、念のため受診して検査を受けるようにしましょう。

3)長年、喫煙していますが、嗅覚障害に影響がありますか?

長期にわたる喫煙は、嗅覚に影響を及ぼします。特に慢性副鼻腔炎などの病気は、重症化して治りにくくなる可能性があります。

反対に、タバコを止めることができれば、低下した嗅覚が回復する可能性もありますので、ぜひ、一日も早く禁煙をするようにしましょう。